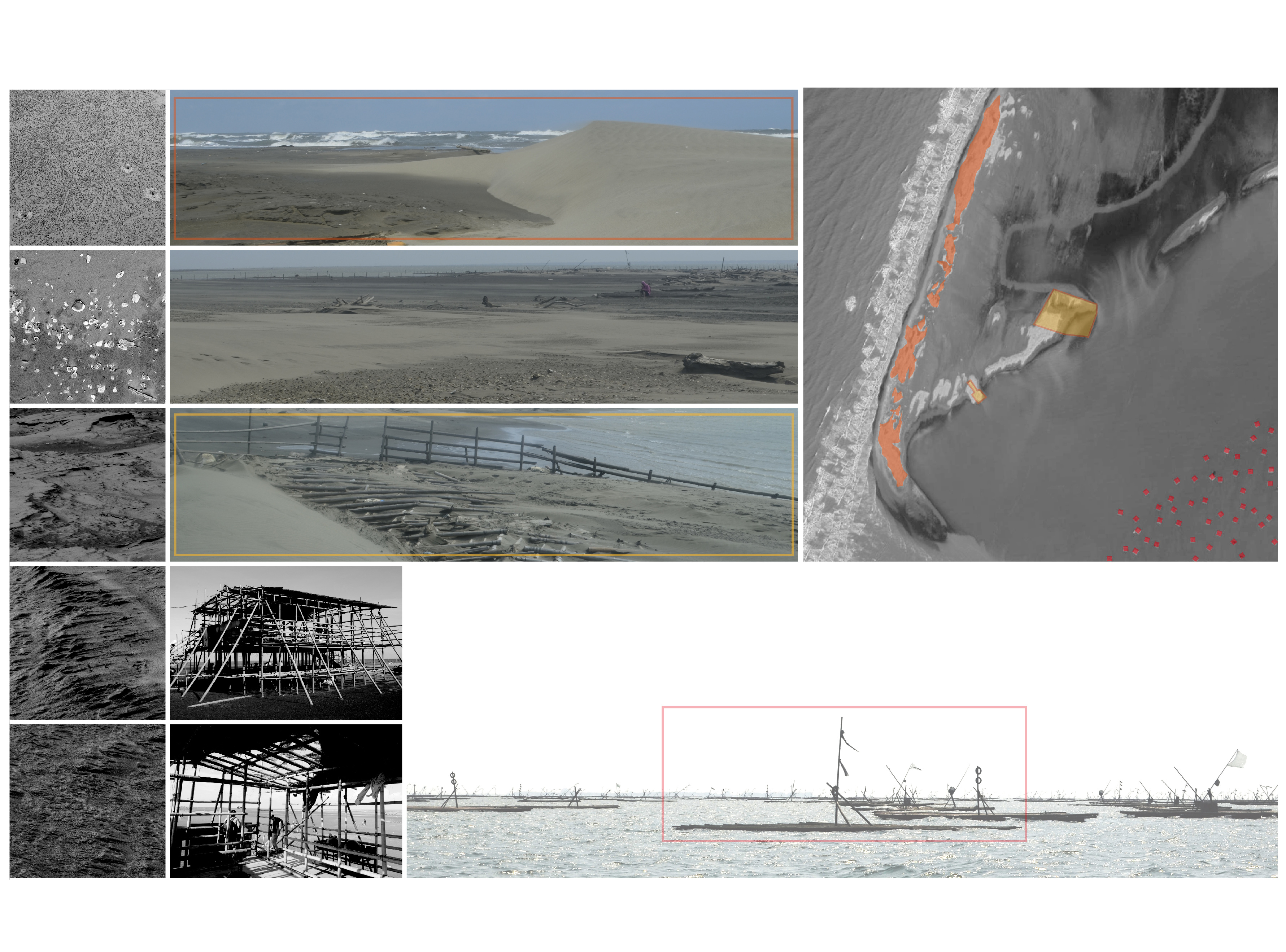

在過往,上千人居於外傘頂洲,與海和沙洲共生。

隨著環境異變,沙洲縮小,淡水消失,人們最終離開故土。

現今,一直阻擋外海巨浪的屏障,存續人與海關係的沙洲,消失在即。

將逝去的沙洲遺留下甚麼?

我想恢復人類認識環境的原始本能。

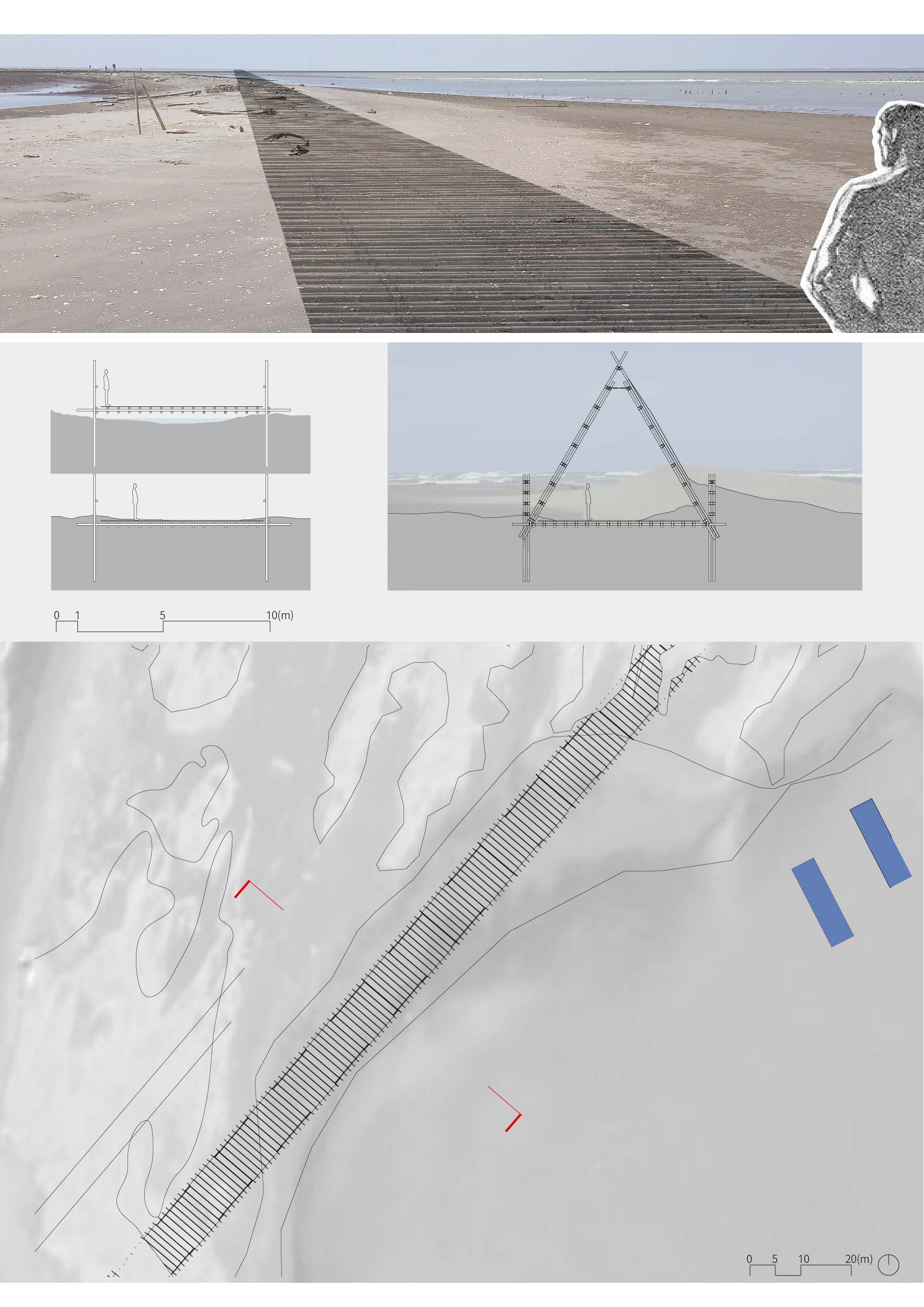

於是從在地產業與智慧出發,建立空間構築系統,透過聚落軸線、產業體驗、港口、沙洲尺。

喚醒人們的環境感知能力,重新建構人與環境的真實關係。

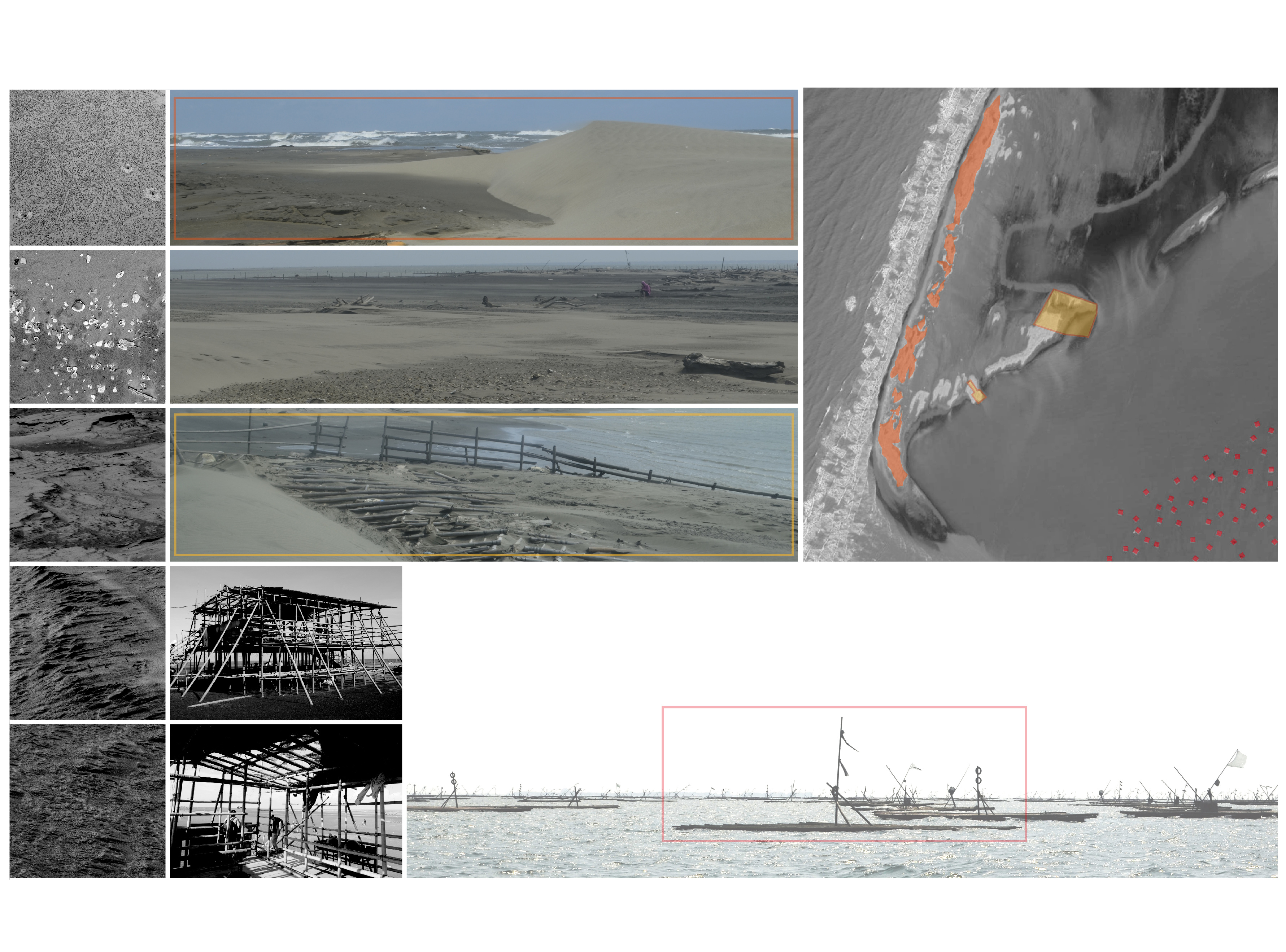

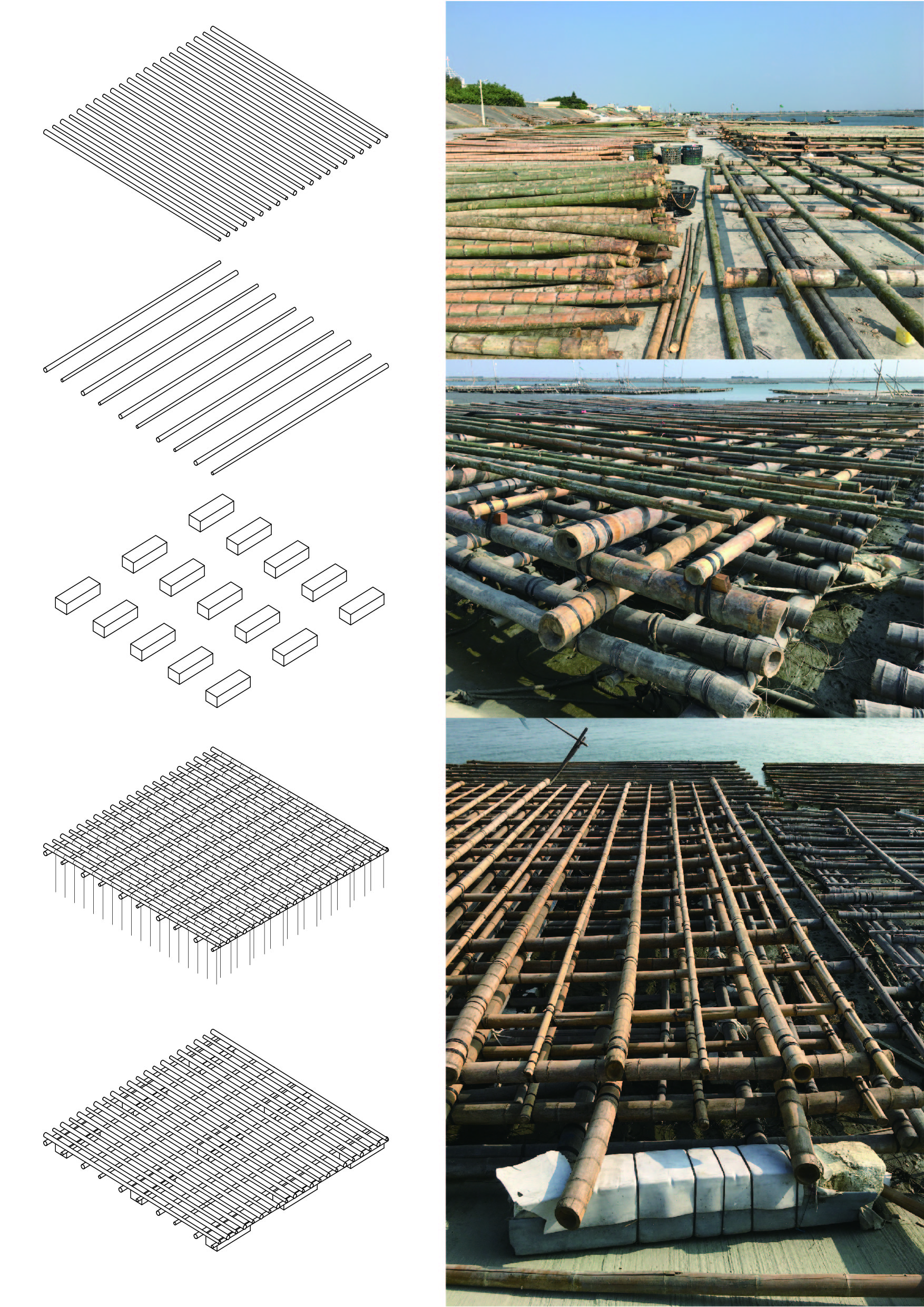

在地牡蠣養殖產業中,人們使用竹與繩建構出海上養殖系統,成為數量可觀的海上地景。

這些模矩化的空間,成為無盡海平面中的量測與標示,建立出具在地性的空間關係。

設計方法上,透過在地智慧建立的構築方法,建立一套建築系統,並回應在環境與聚落的關係之中。

牡蠣養殖是東石在地重要的產業之一

從聚落到港口直至海上

人們建立出各種牡蠣養殖的空間場域

在海上,人們使用竹構系統建立養殖空間

透過分析發現

竹材作為構築材料

因為具有抵抗環境鹽害與海浪應力的特性

在聚落直至港邊的各處節點進行設計

以教育的形式回應環境和土地

教育的最後一環節便是沙洲本身

透過沙洲尺固定的尺

隨著間與潮汐 、 在沙面與海線上

持續變動的沙洲將會與尺相互呼應