議題分析

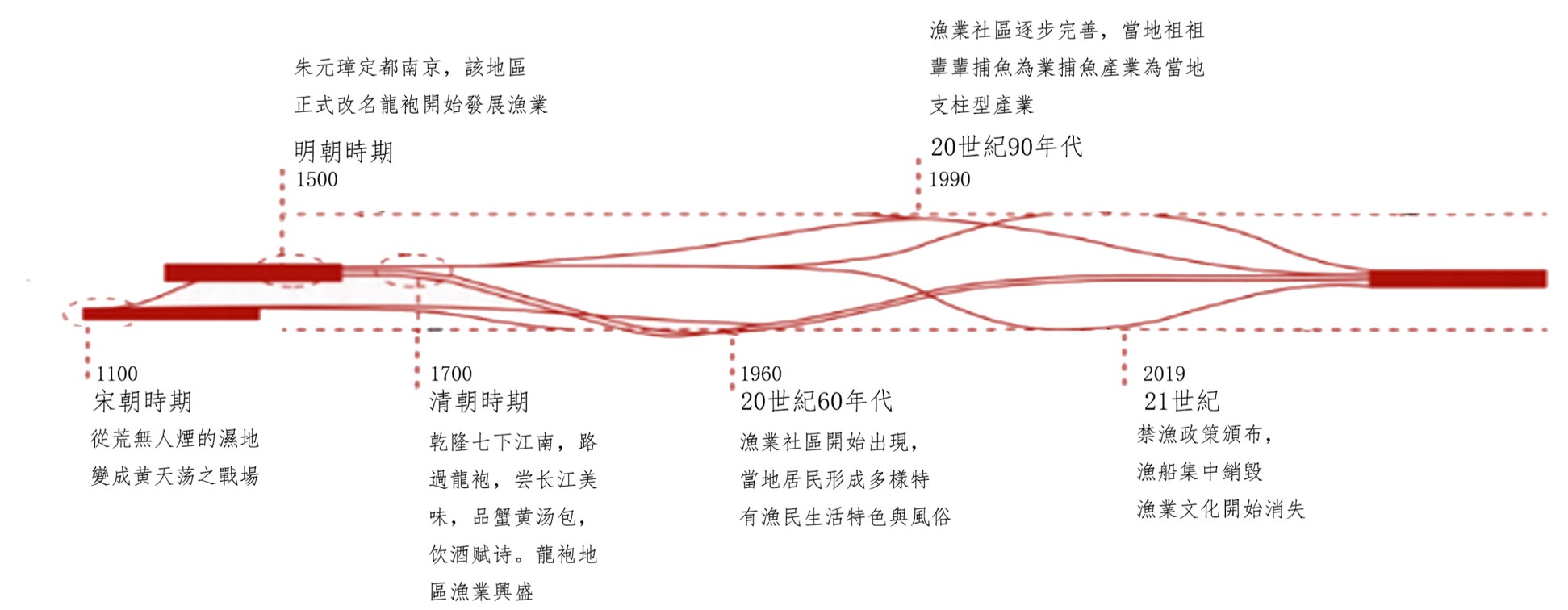

一次偶然的機會,我來到了一處漁民生活區,看到了水上飄零的漁船。在與居民的溝通中,我發現隨著歷史的演化和時代變遷,漁民的生產生活方式發生了明顯的變化,漁民文化即將面臨消逝。漁業社區如今並未適應其老齡化的趨勢,除了公共空間稀少單一、綠地系統缺乏、建築違章搭建現象的問題之外,更重要的是族群間水上文化已逐漸被遺忘。今年,南京市明確長江幹流南京段三橋至安徽交界水域進行7-10年的全面禁漁,隨著“禁漁區”的劃定,沿岸漁民的“退捕轉產”工作也同步啟動。

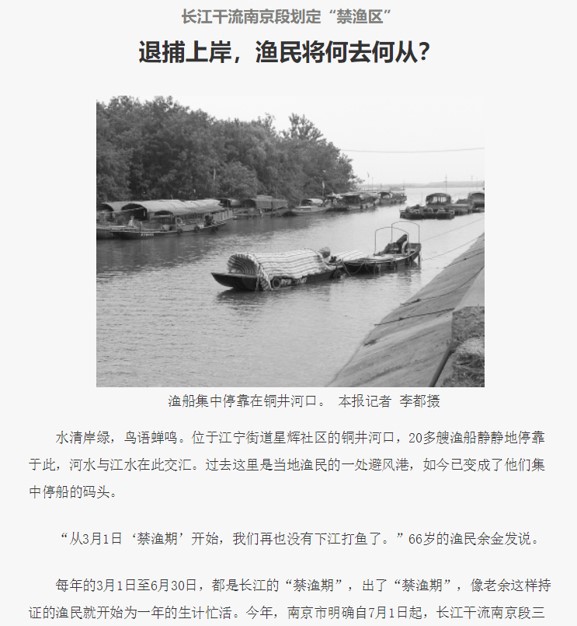

基地分析

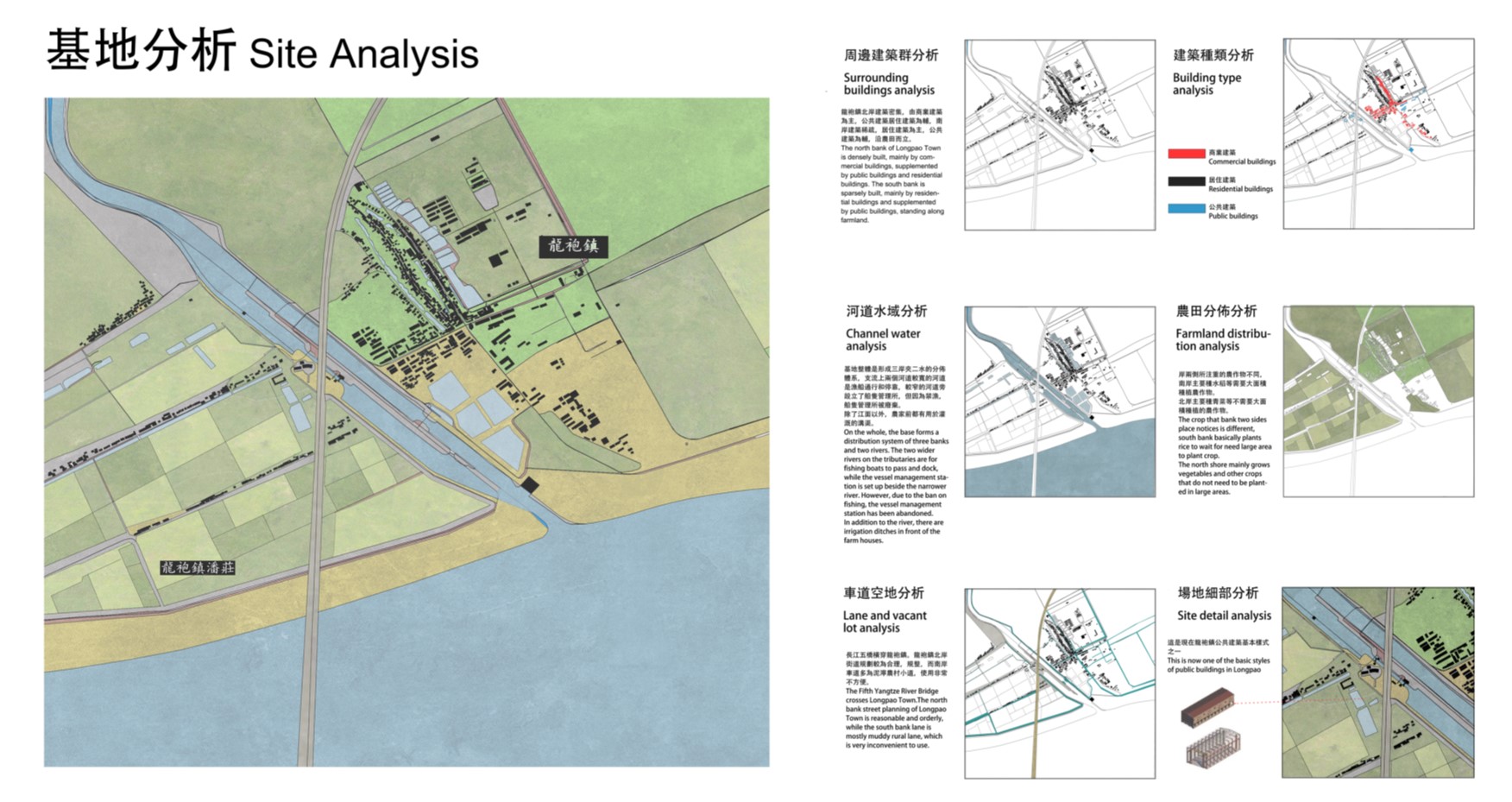

基地選址在龍袍鎮與長江支流相交的位置,長江支流將龍袍鎮分割成南北兩岸,北岸是較為密集的居民區和生活區,南岸為農田區。而兩岸之間的支流是龍袍鎮漁船的停靠的地方,正因為曾經捕魚期支流的繁榮熱鬧,鏈接著龍袍鎮兩岸之間的關係。

基地原址上原來是龍袍鎮船隻管理處和原龍袍鎮居委會辦公室,但因為禁漁的原因,沒有了往來漁船的停靠,水上活動也隨之減少,同時原本維系兩岸之間的船隻管理所和龍袍鎮居委會被拆除。

在禁漁政策後,我開始思考後漁民時代漁民的生活方式?

我想針對漁業社區基地,捕魚產業消失、空間環境破敗、族群文化消失的主要問題進行更新改造。

我希望通過這個命題,幫助保護長江漁民文化、強化現存的南京漁民族群的自我認知、提升他們的生活品質、介紹新型產業使之能夠適應當代生活,希望向社會傳播漁民文化。我以长江渔民文化的传承为切入点,提出系统的环境建构策略,形成具有本土文化特色的环境设施和品质提升的具体手段。

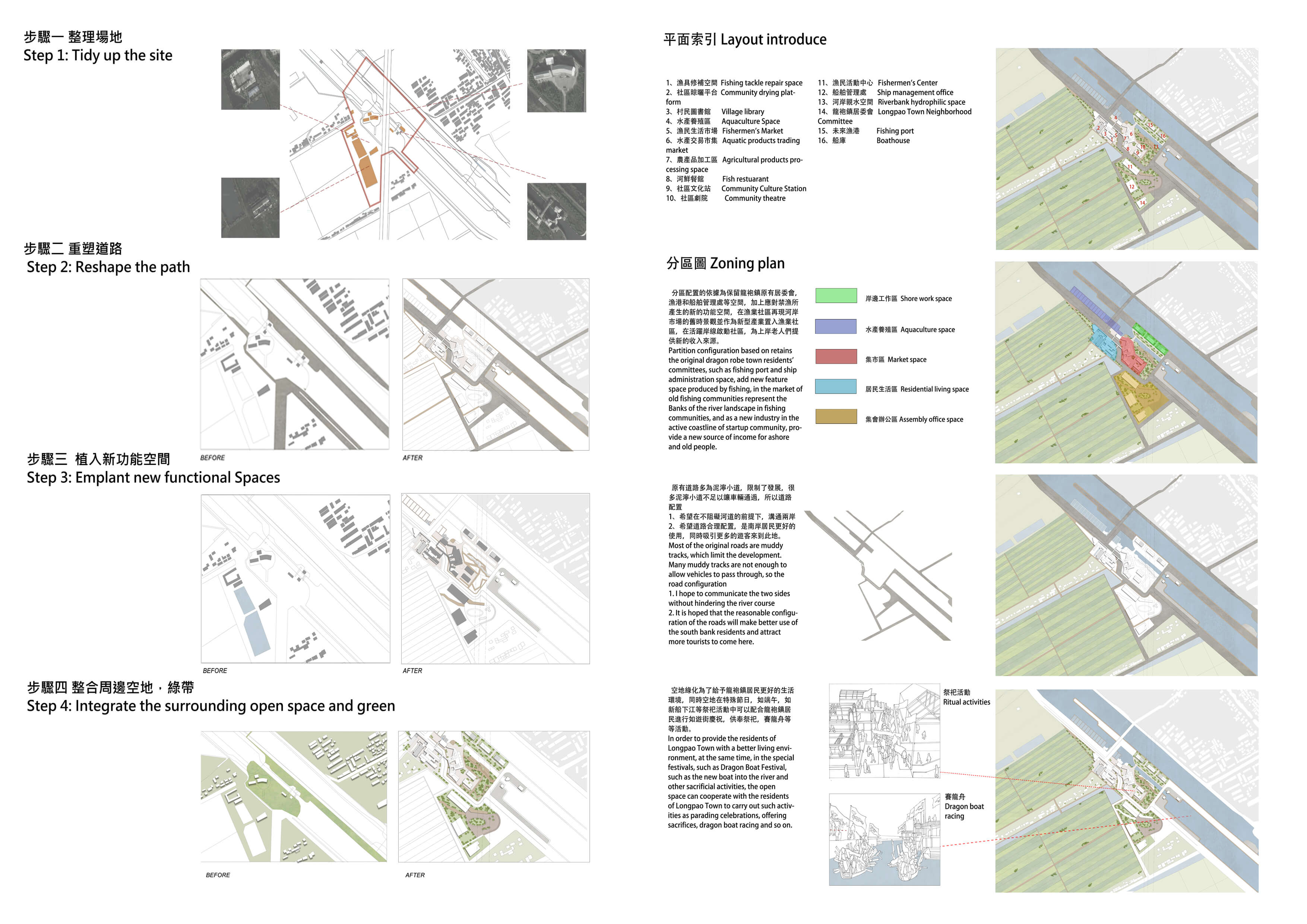

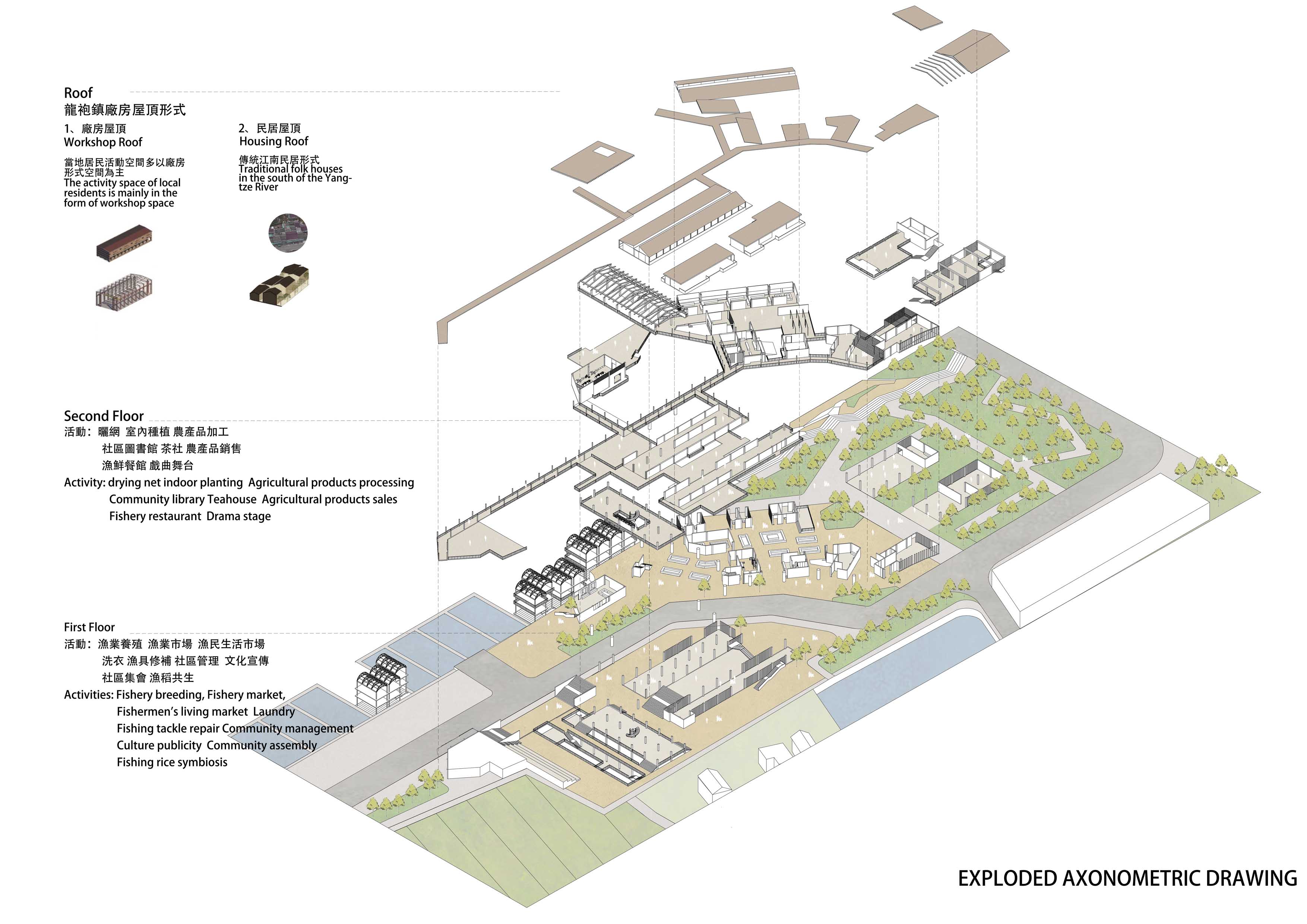

規劃配置

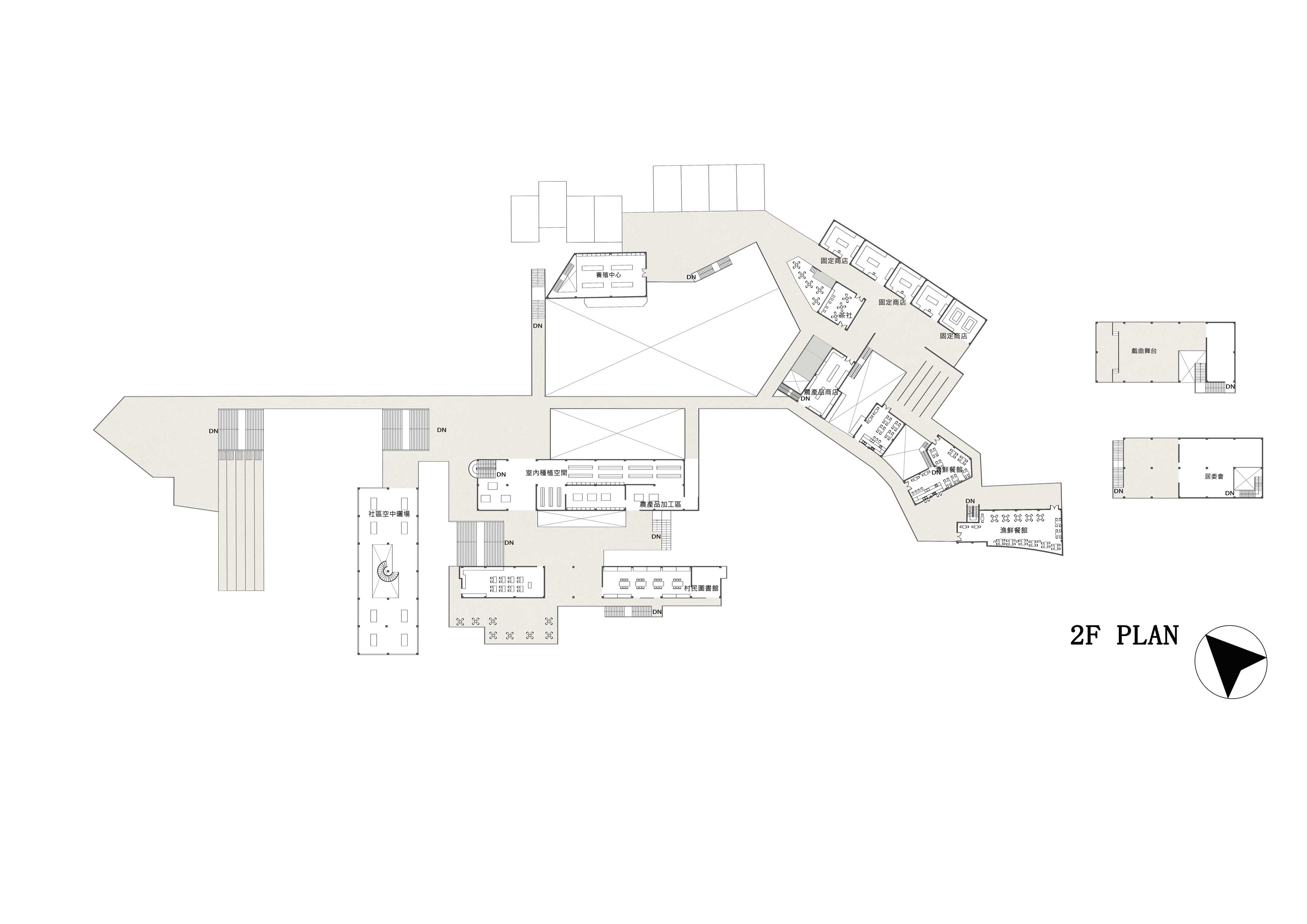

船民議事中心 船民活動中心 漁具修補長廊 社區空中曬場 鄉鎮劇場 河岸親水空間 水產養殖區 水產交易市集 農產品加工空間 村民圖書館 龍袍鎮居委會 船閘管理所 漁港 船庫

區域影響

因為禁漁的原因,沒有了往來漁船的停靠,水上活動也隨之減少,同時原本維系兩岸之間的船隻管理所和龍袍鎮居委會被拆除,我希望藉由我的設計在7至十年禁漁期間維持兩岸之間的交流和來往,避免在10年後會出現南龍袍人,北龍袍人之類的稱呼。

進入設計

作為漁業文化的重要場域支點,我希望能夠在漁業社區再現河岸市場的舊時景觀並作為新型產業置入漁業社區,在活躍岸線啟動社區,為上岸老人們提供新的收入來源。 計畫針對社區內部的各個現有公共空間進行微改造,加入新型公共功能的同時作為觸媒點啟動社區活動,並聯結各個改造點形成整體的社區空間網路。

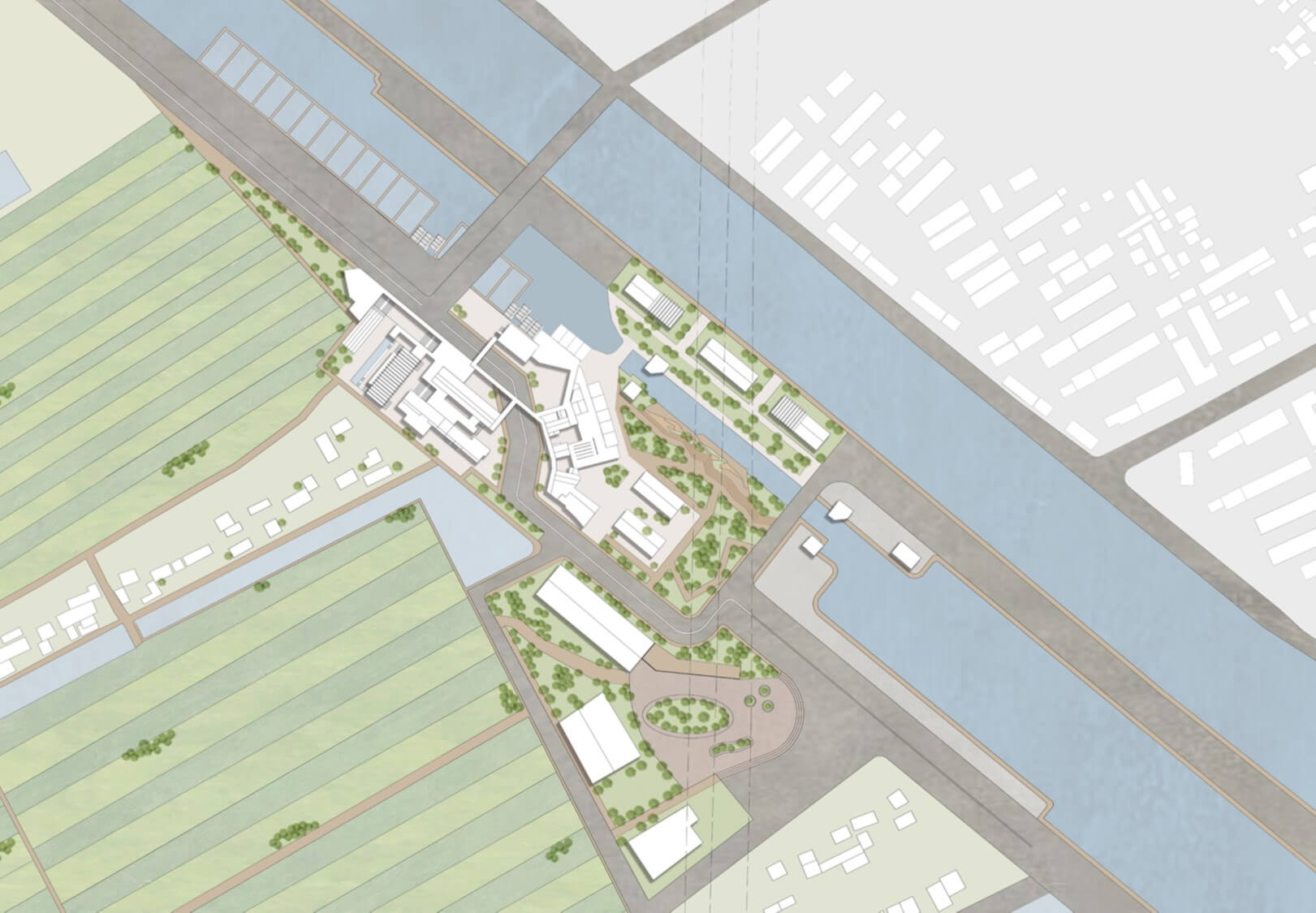

鳥瞰圖

平面圖

整體配置

為了應對這7-10年禁漁期間原有捕魚產業的缺失,我嘗試提出了在不同時間段有屬於當前時間段獨特機能的空間設想。 在禁漁7-10年,主要完成從捕魚業轉型成農業,旅遊業和養殖業復合的產業模式,為上岸老人們提供新的收入來源。同時設計作為觸媒點啟動社區活動,並聯結各個改造點形成整體的社區空間網路。龍袍鎮南岸和北岸人會因為設計不會疏遠。 在恢復捕魚以後,機能將逐漸向居民日常生活靠攏,為龍袍鎮居民日常生活服務,同時產業已經轉型,將捕魚產業和其他產業混合,實現可持續發展。

爆炸圖

總結

這次設計並非出於懷古形式的抱殘守缺,它在向周邊居民以及外部世人再述、展現、想象一個有味道的漁村地景同時,希望確確實實能夠在一定程度上幫助周邊的社群重新開始新的生活,是禁漁期間的新生活,也是解禁後的,從而喚醒周邊每一位居民集體歸屬感,使得龍袍鎮繼續發展,延續。